私は後輩のレポートをチェックすることがありますが、「節」や「項」の意味を正しく理解できていない人には「この人大丈夫かな…?」と正直思ってしまいます。

逆に、章立て・見出しをちゃんと扱える人は、文章が上手い。文章の上手さはすなわち、仕事ができるという評価に直結します。

本記事では、「章・節・項」の表記方法や使い方のコツをわかりやすく解説します。

マスターして文章力をレベルアップしましょう。

とさか (登坂 圭吾)

- 国立大学の院卒。修士論文は100ページ超え

- 研究開発職として、社内の技術文書コンテストで優勝

章・節・項(章立て)とは?

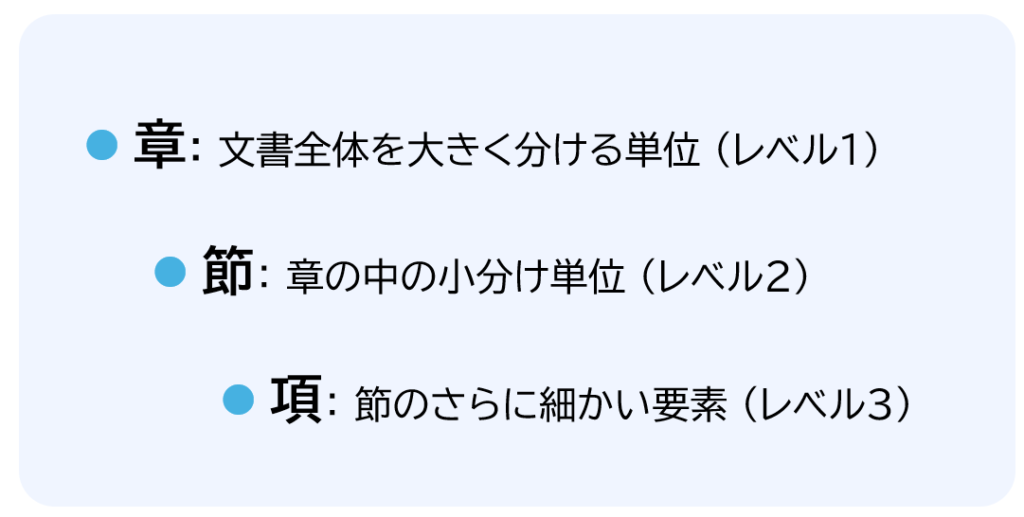

「章・節・項」は、階層構造のこと

章、節・項は、単に見出しのレベル(階層構造)を表しているだけです。章立ては、この章、節、項を適切に区切ることを意味します。

章は直感的に理解できる人が多いと思いますが、節と項は順番を間違えやすいので注意です。

まあ分かりにくいよね。覚えるしかない

なお、章のさらに上に「部」というくくりを設ける場合もあります。これは博士論文や分厚い書籍など、膨大な文書にのみ使われるので、普段は滅多に使いませんね。

章・節・項で構成するメリット

例えば、次の文章AとBはパッと見てどちらが読みやすそうでしょうか。

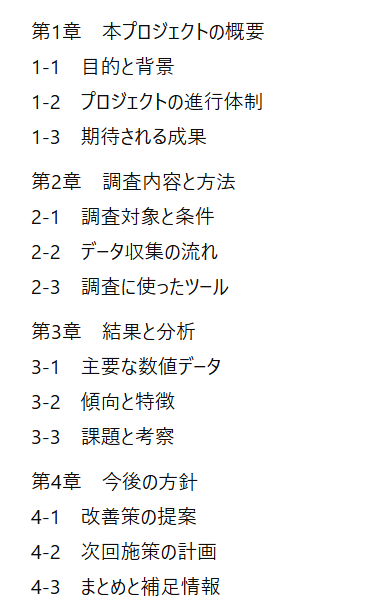

●文章A

●文章B

Aの場合、「これを読解するのは大変そうだ…」と脳が拒絶反応を起こしませんか?

一方のBは、見出しを見るだけで大体の内容を把握できます。そして、単に見出しがあるだけでなく、レベルが示されているおかげで、これは1章の中の話か、ということが分かります。

人間(脳)は、まず概要を知ってから読む方が理解しやすいです。逆に、長い文章をすべて読んでから最後に結論が分かるのはしんどい。

章、節、項、を使えば、「読み手の脳が安心する」というのが最大のメリットと言えます。そして読み手は「この文章は分かりやすい」という感覚が得られます。

これはつまり、書き手であるあなたの「文章が上手い人」という高評価に直結します。

まとめると、メリットは次の通りです。

- 読み手が理解しやすくなる

- 読者が知りたい箇所にすぐアクセスできる

- 論理的に構成でき、説得力が増す

- 読みやすくなり、最後まで読んでもらいやすくなる

- 書き手の評価が上がる

文章力を伸ばしたい方は、本で体系的に学ぶのがおすすめ!こちらにおすすめ本をまとめました。

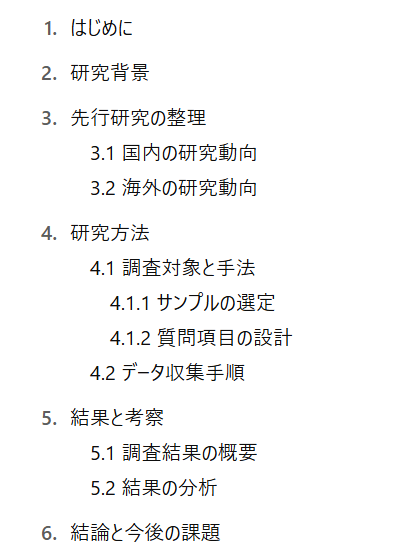

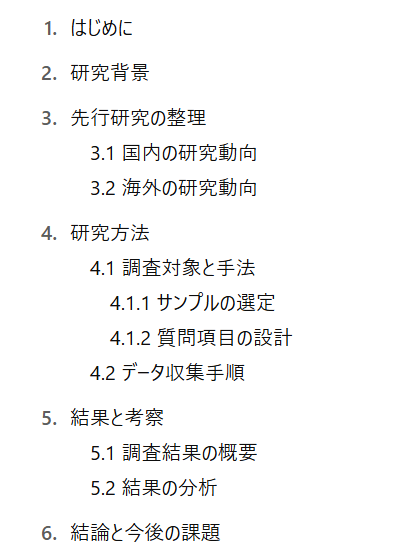

具体例で見る「章・節・項」の表記方法

一般的な表記方法

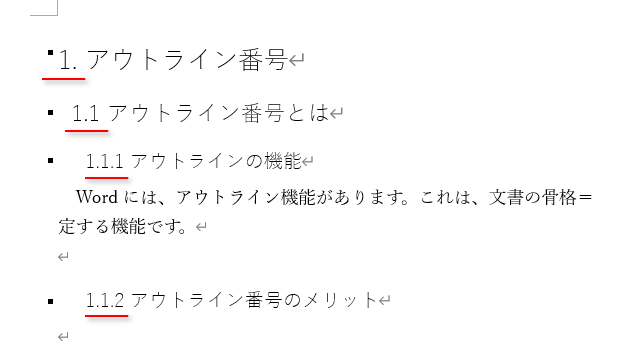

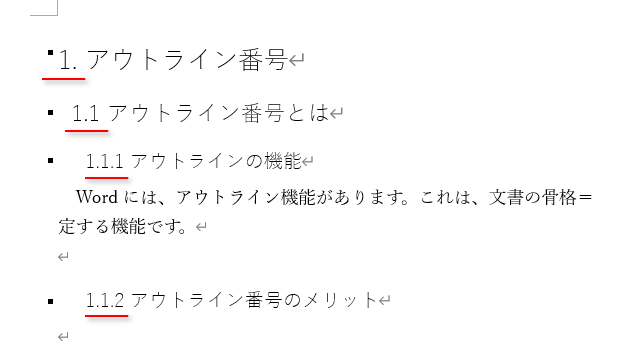

論文などでもよく用いられるのは、数字とピリオドで階層を示す表記方法です。

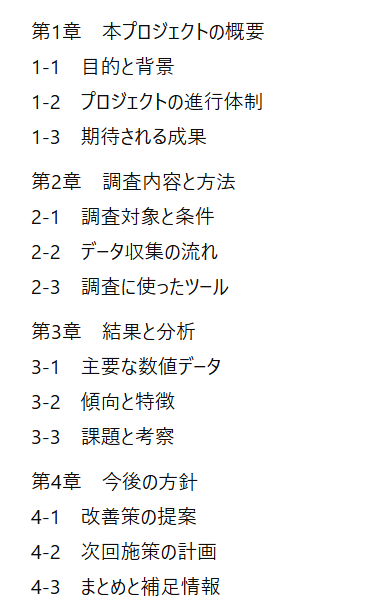

例えば、次のようになります。

このとき、注意点が二つあります。

- 章番号の後ろには、ピリオドを打つ(1. のように)

- 節や項番号の最後には、ピリオドを打たない(1.1 のように)

もちろん、論文の場合はレギュレーション(体裁ルール)に従いましょう。大抵の論文は表記のルールが決まっているはず。

なお、Microsoft Wordでこの表記を自動入力する方法については記事後半で説明します。

簡単なレポートや社内の報告書は割と自由

論文ほど堅くないレポートや、社内の報告書程度であれば、表記方法は割と自由です。

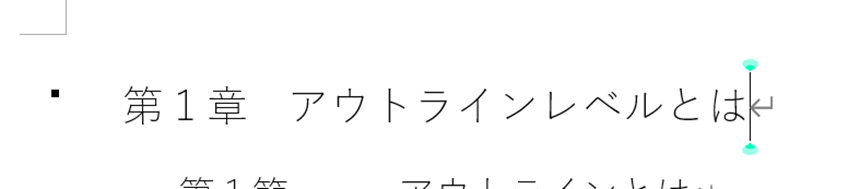

例えば次のように、章は「第〇章」と大きく書き、節以降は「1-2」のように書いても問題はないでしょう。

もちろん社内ルールがきちんとあるなら、それに従いましょう。

読みやすい見出しの作り方と章立てのコツ

章・節・項、すなわち「見出し」の設計方法とコツを解説します。

バランスが大事

章・節・項は、文書の長さに応じて階層の深さを選ぶことが重要です。

数十ページもある文書で章のみだと読みにくいし、逆に短い文書で節・項が多すぎても読みにくい。

私が後輩のレポートをチェックしているときも、節だけでWord数ページが続くと論旨が把握しにくくなります。適度に項で区切ってほしいな、と思います。

基本的には、章と節は見出し・小見出しとして積極的に活用し、項は必要に応じて使うのがよいでしょう。章によって、項があったり無かったりしても構いません。

章や節を何文字くらいにするかに明確なルールはないため、「読みやすさ」を基準にして考えましょう。

見出しは内容を端的に

文書全体の見出し(=目次)だけを読んで内容が掴めるのが理想です。

また、それぞれの見出しは、内容がひと目で分かるように書きましょう。たとえば、「注意点」 よりも「データ消失を防ぐ3つのポイント」のほうが、内容が具体的に伝わりますね。

ただし、論文の場合は、次のように章の型が決まっている場合もあります。

- 1章 緒言

- 2章 実験方法

- 3章 実験結果

- 4章 考察

- 5章 結言

この場合は、型やこれまでのやり方に倣うのがベター。(その方が読み手が理解しやすいから)

Wordで章・節・項を自動入力する方法

レポート作成にはMicrosoft Wordを使っている人も多いでしょう。

ここでは、Wordで「章・節・項」の番号を自動入力する方法を解説します。

Wordの「アウトライン」機能を使います。

- アウトラインの初期設定

- アウトラインレベルの設定

- アウトライン(見出し)番号の編集

- 章番号の設定

- 節、項番号の設定

アウトラインの初期設定

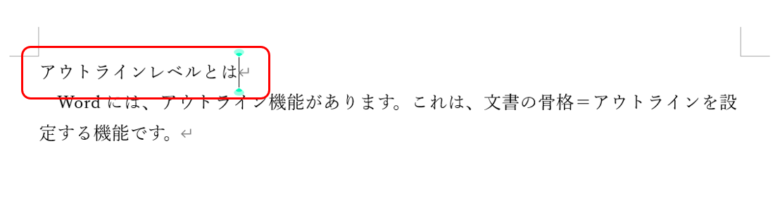

まずは、見出しをWordのアウトラインに設定しましょう。コツは「既存のアウトラインから選択して、変更する」ことです。

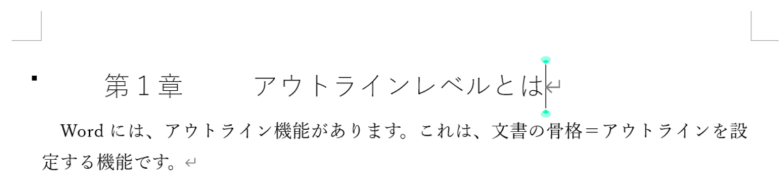

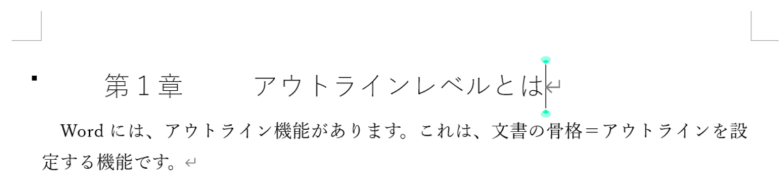

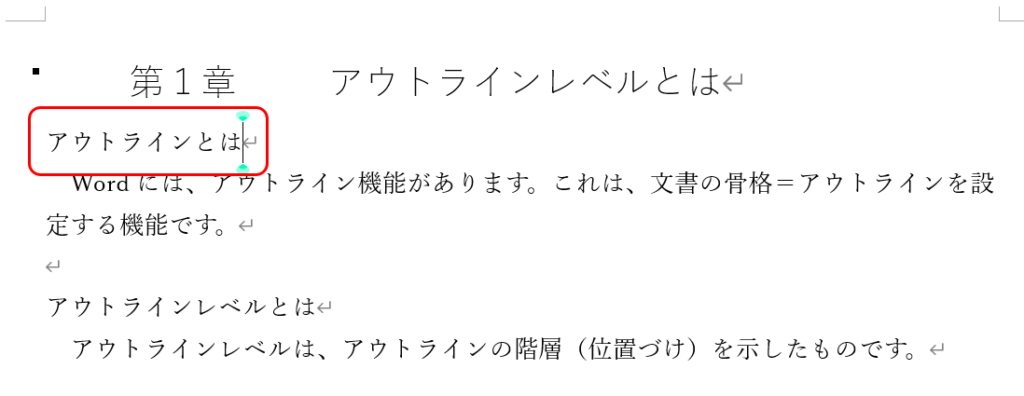

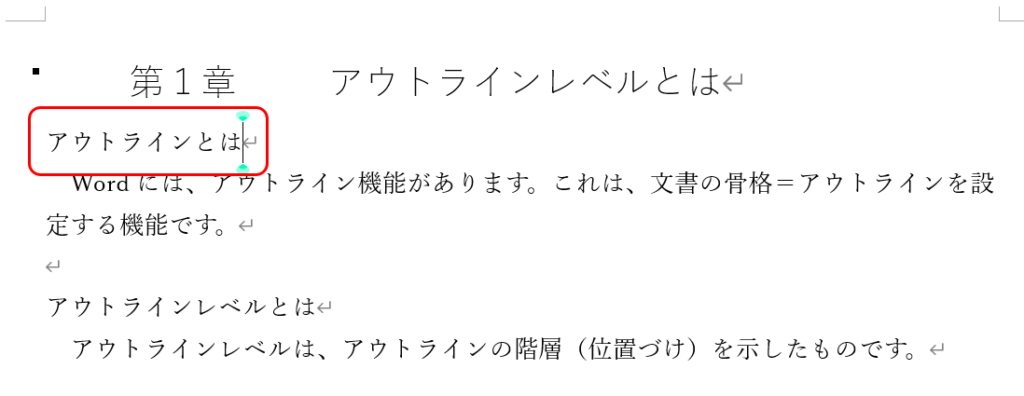

まず、一番上の階層にしたい行(例えば、章の見出し)にカーソルを合わせます。

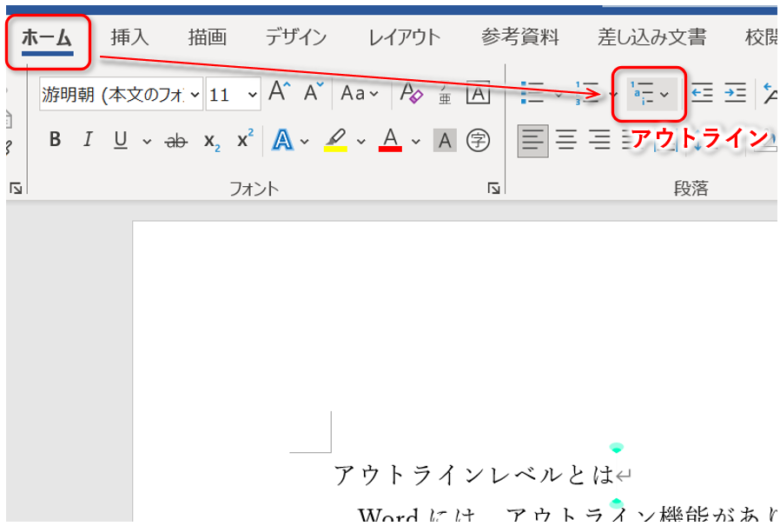

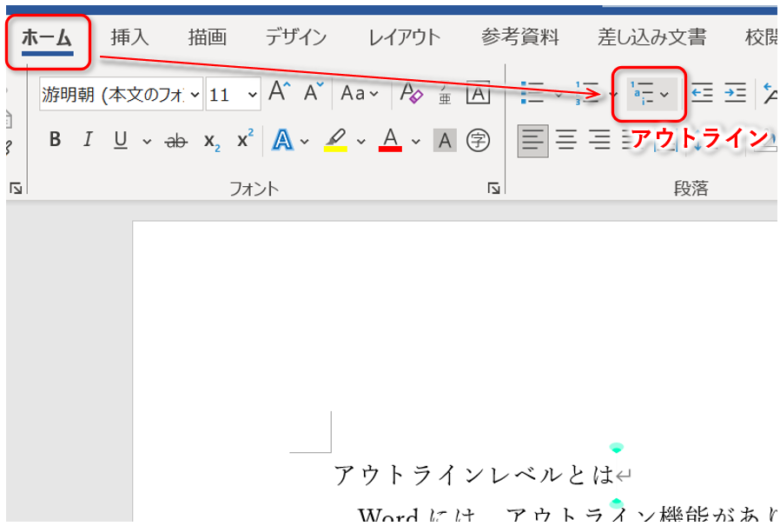

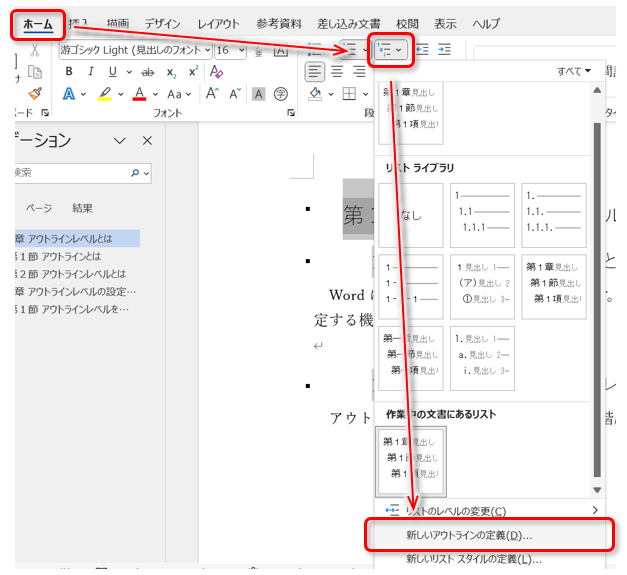

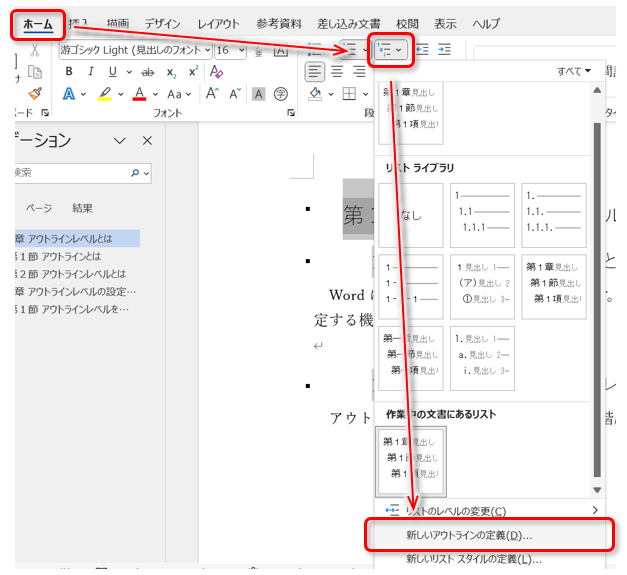

この状態で、[ホーム]→[アウトライン]を選択。

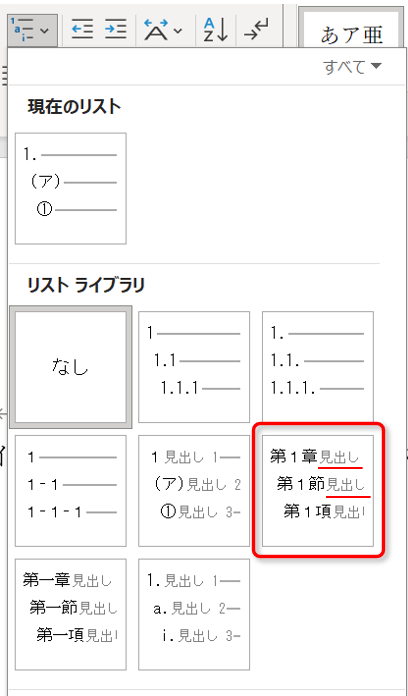

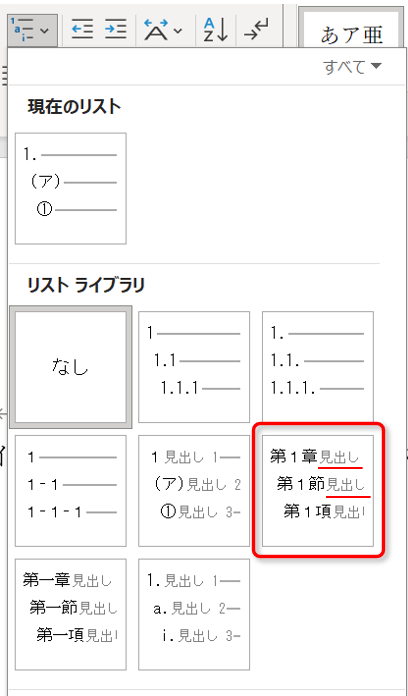

リストライブラリから、「見出し」の文字を含むアウトラインを適当に選択します。

必ず「見出し」の文字を含むものを選択してください。でないと、アウトラインが見出しと連携できず、機能をフル活用できなくなります。

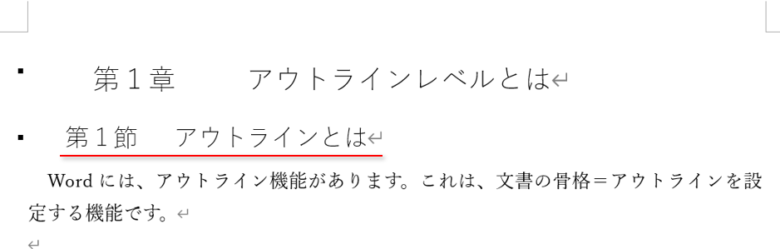

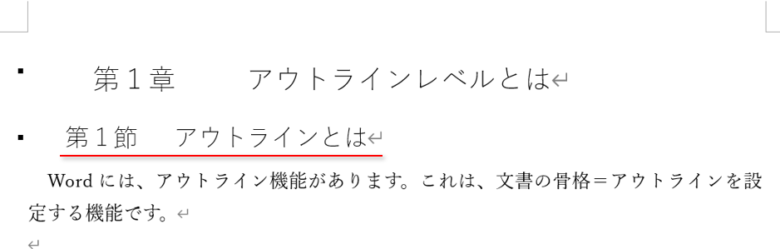

最初の行が、アウトラインの見出し1(レベル1)=章に設定されました!

書式(スタイル)は後で変更できますので、この時点では気にせず、先にアウトラインレベルを設定していきましょう。

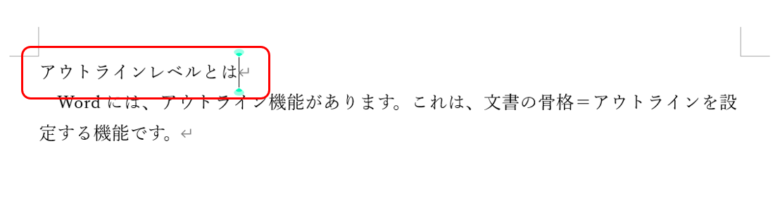

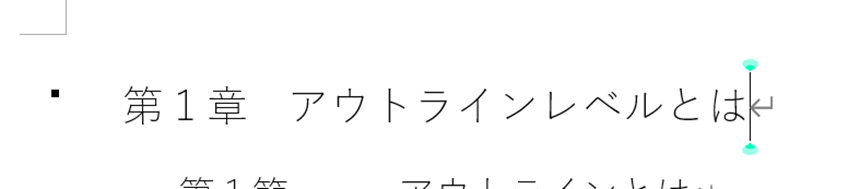

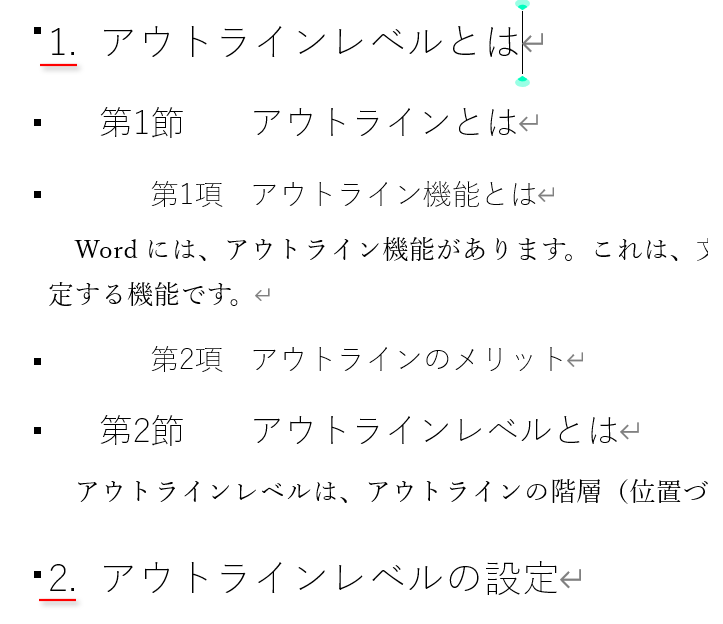

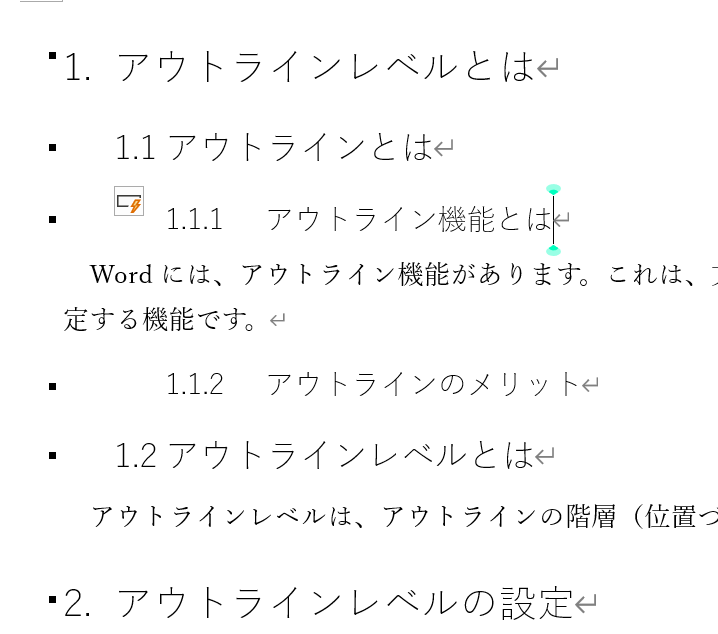

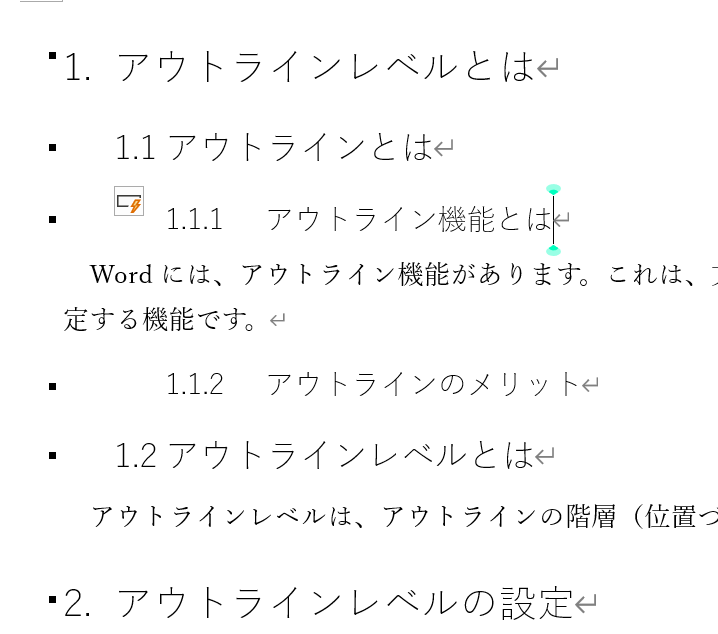

アウトラインレベルの設定

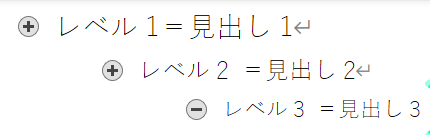

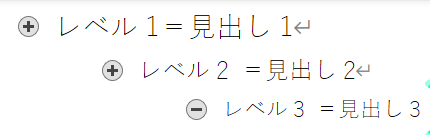

アウトラインには、階層(=レベル)があります。Wordでは、次のようにレベルと見出しが対応しています。

上から順に、章、節、項、ですね。

先ほどはレベル1(=章)を設定したので、レベル2以降も設定していきましょう。

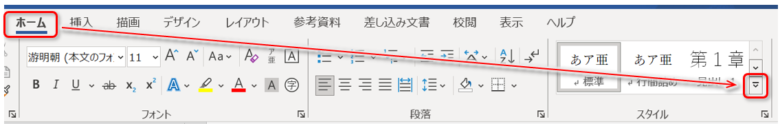

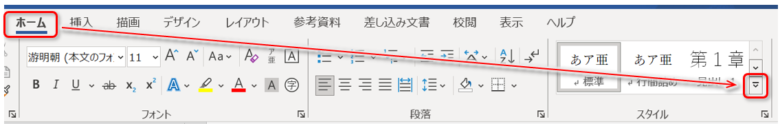

レベル2を設定するのは簡単。レベル2に設定したい箇所にカーソルを置きます。

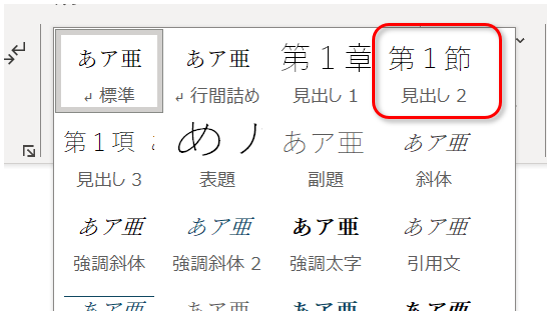

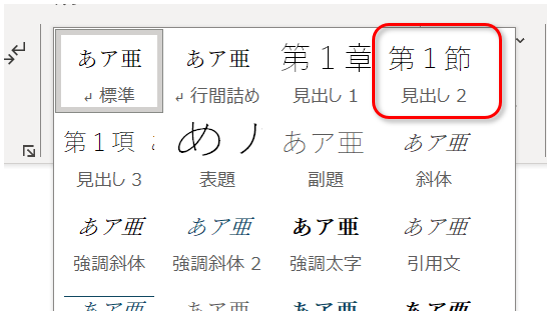

[ホーム]→[スタイル]の「展開」ボタンを押して、

展開されたリストから「見出し2」を選びます。

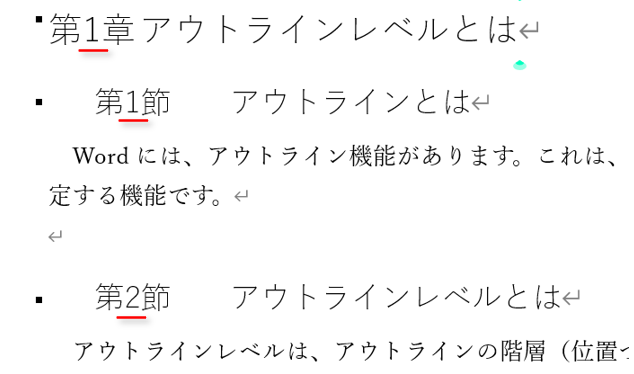

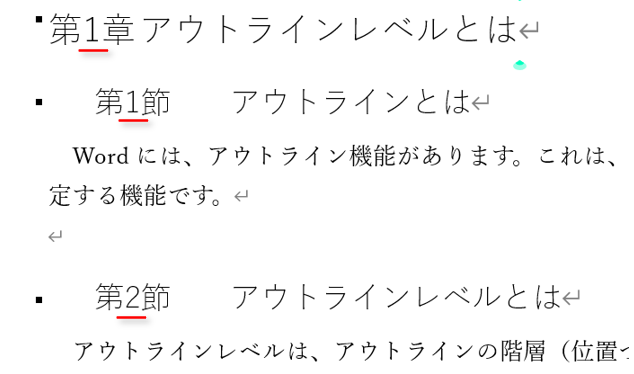

これで、レベル2=節に設定できました!

レベル3=項も、同様のやり方で設定できます。

アウトラインレベルの変更についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

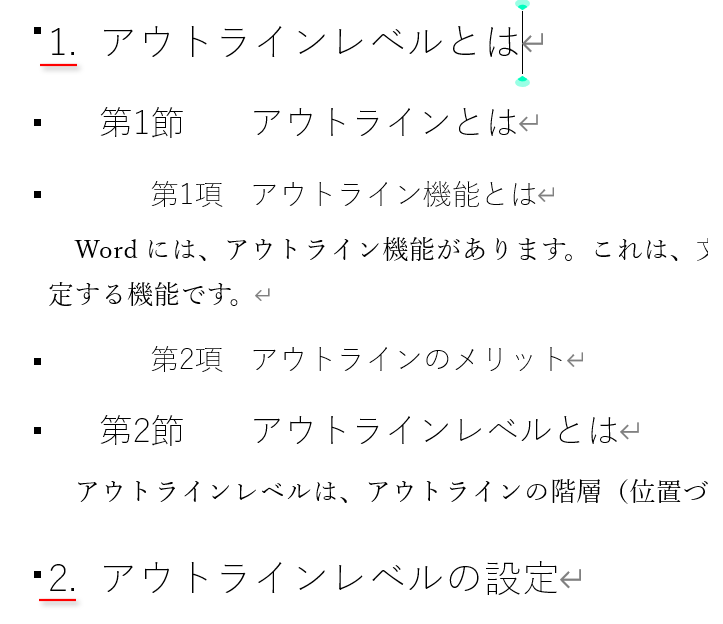

アウトライン(見出し)番号の編集

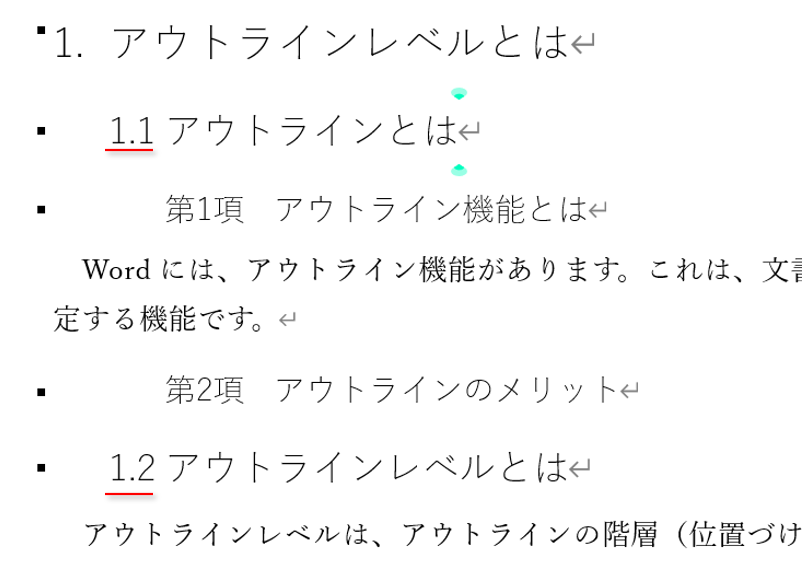

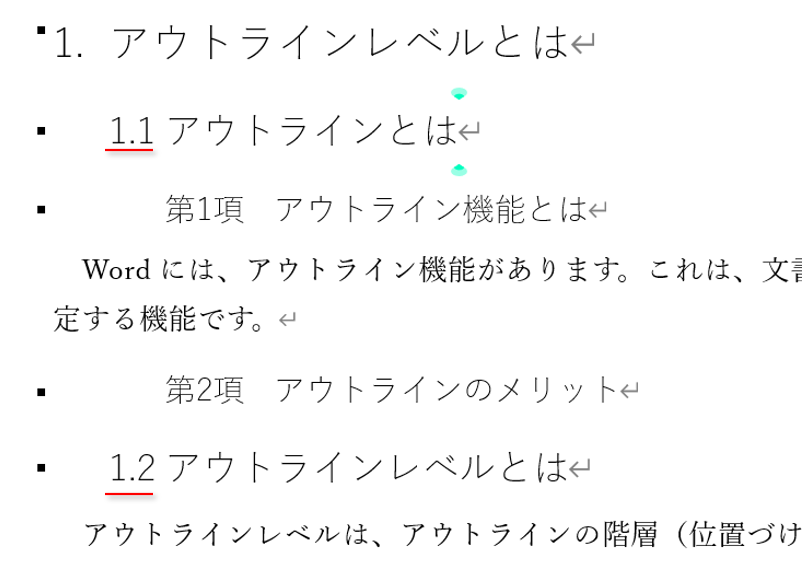

アウトラインには、番号を付与することができます。

↑の見出し番号は、手入力したものではなく、Wordが文書構造に沿って自動で付けてくれたものです。一括で設定できるし、順番を変えると番号も自動で変わるのですごく便利です。

ここでは、一般的な「1.1.1」のような表記のやり方を説明します。まずはアウトライン番号を設定したい見出しのどこかにカーソルを置きます。

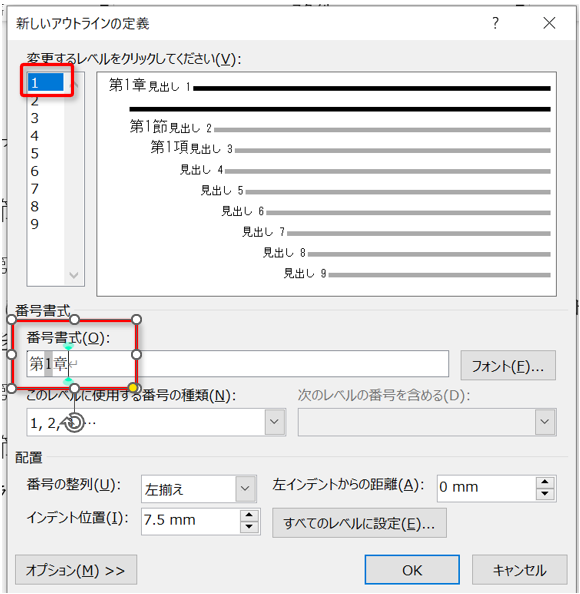

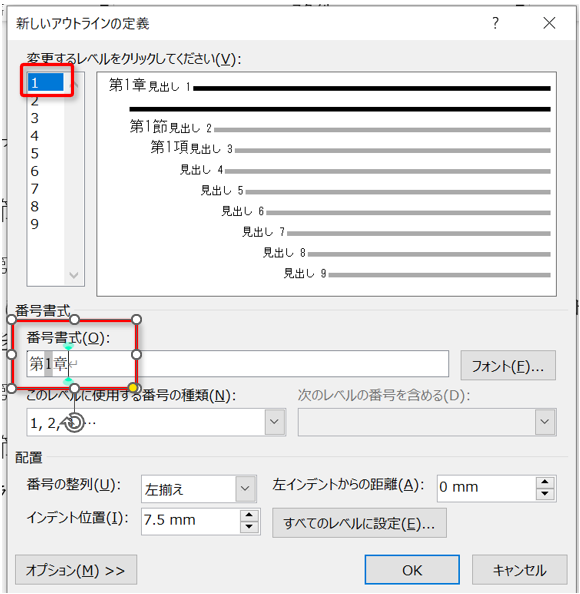

この状態で、[ホーム]→[アウトライン]→[新しいアウトラインの定義]を選択します。

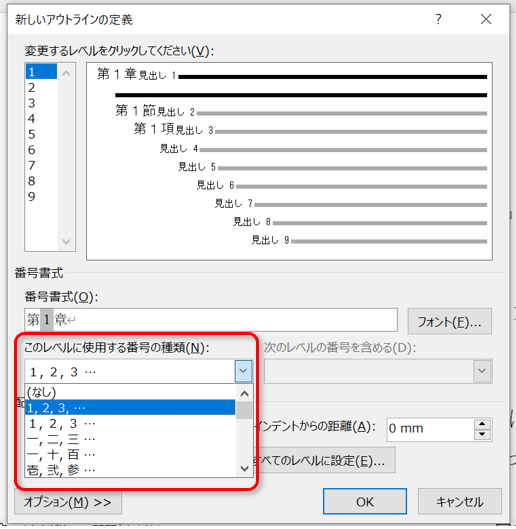

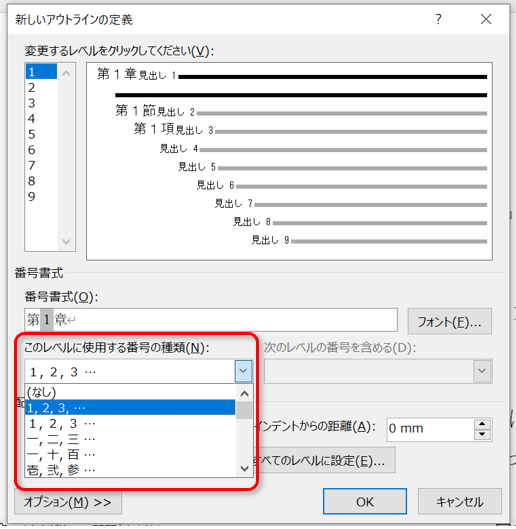

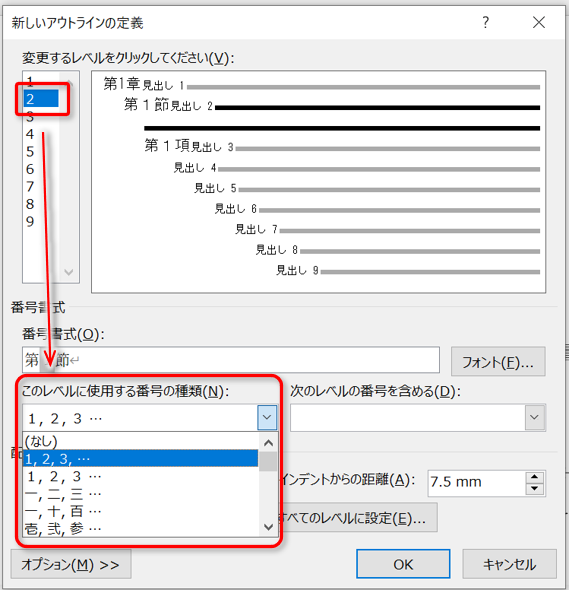

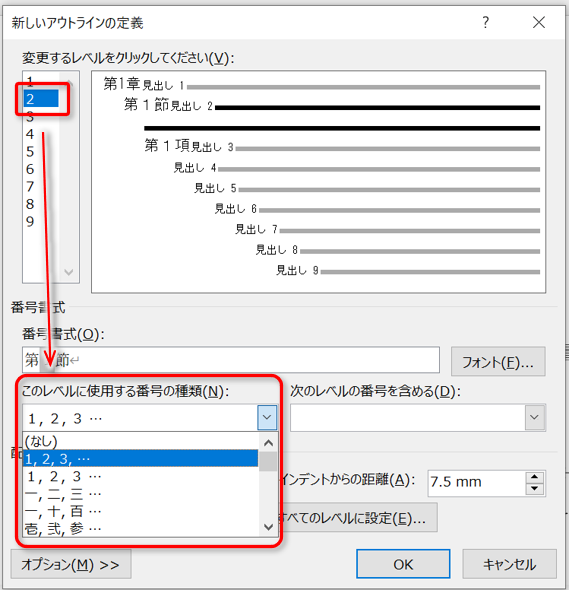

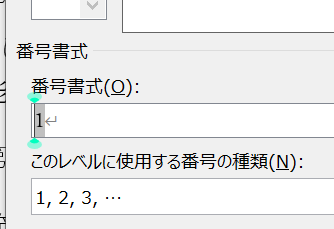

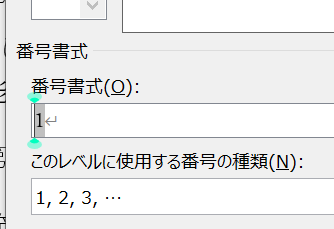

まず番号の種類を変えてみましょう。【このレベルに使用する番号の種類】で、好きな数字を選びます。デフォルトが全角数字だったので、半角数字を選択します。

レベル1を変更できたら、左上でレベルを変更し、同様に番号の種類を変えます。

使用する全てのレベルで、同じ操作をします。【OK】を押すと反映されて、全て半角数字に揃っているのが分かります。

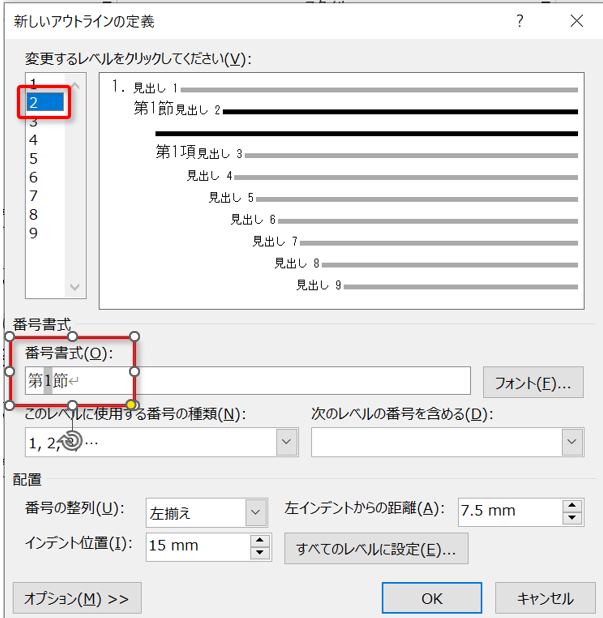

章番号の設定

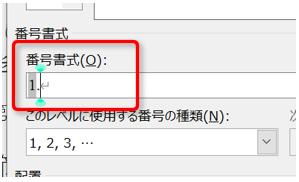

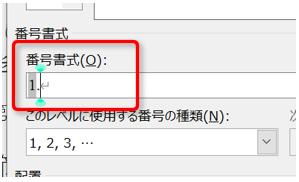

続いて、番号表記を変えましょう。ここでは、「第1章」→「1.」に変えたいと思います。論文等でよくある表記ですね。

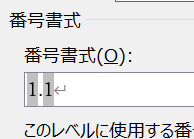

先ほどと同様に【新しいアウトラインの定義】画面を開きます。レベル1の【番号書式】は、「第1章」という形になっていますね。

ここで、「第」と「章」を消して、「1」の後ろにピリオドを打ちます。

OKを押すと反映されます。1章、2章の表記が変わっていますね!

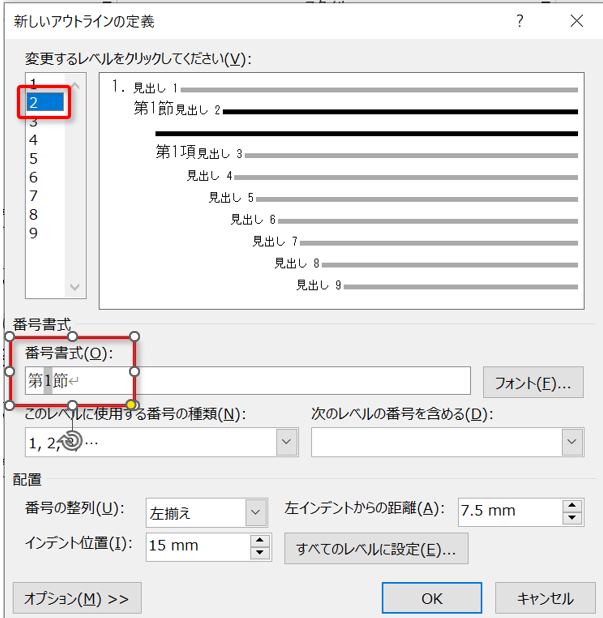

節、項番号の設定

次のように、上のレベルを引き継ぐ形式にしたいと思います。

- レベル1:第1章 → 1.

- レベル2:第1節 → 1.1

- レベル3:第1項 → 1.1.1

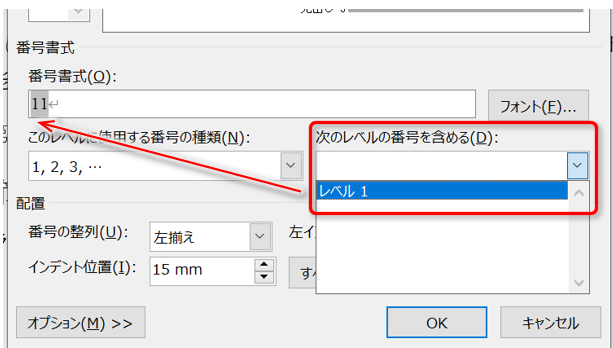

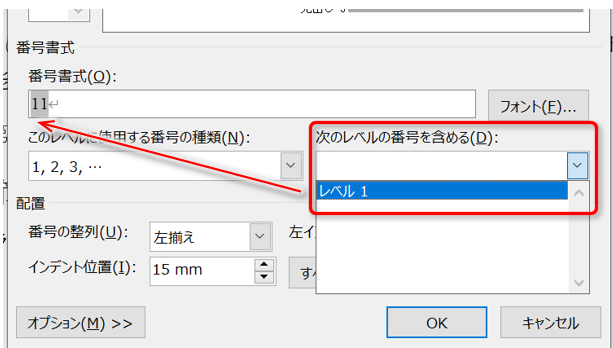

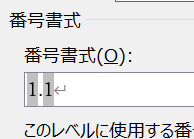

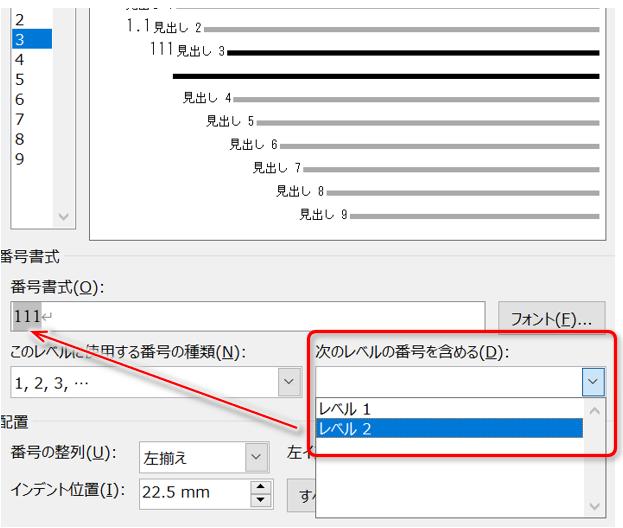

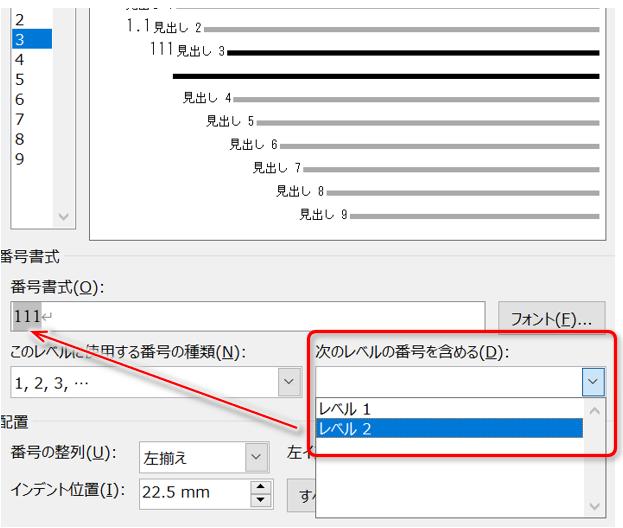

また【新しいアウトラインの定義】画面を開きます。レベル2を選択すると、「第1節」という形になっています。

まず、「第」と「節」を消して、カーソルを「1」の前に持ってきます。

この状態で、【次のレベルの番号を含める】で、「レベル1」を選択します。すると、元々あった1の前に1が入ります。

前の1は「1章の1」、後ろの1は「1節の1」です(ややこしい)。あとは、1と1の間にピリオドを打ちます。

これでOKを押すと、レベル2の表記が変わりました。

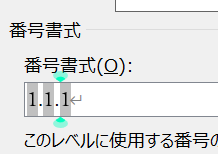

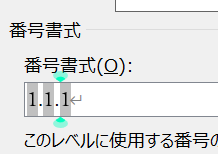

レベル3も同様です。【次のレベルの番号を含める】で、前から順にレベル1、レベル2を押します。

レベル1~3の1が並んでいます。間にピリオドを打ちば、完了です。

OKを押すと、レベル1~3まで設定できました!

ちゃんと連番になってますね

ここでは1例を示しましたが、ピリオド以外にも自分好みの記号を使うこともできます。

これで一通りの設定が完了です!

もっと見出しを綺麗に整えたい方は、こちらの記事をご覧ください↓

英語文書では何て言う?

ちなみに、英語だと「章・節・項」は次のようになります。

- 章:Chapter

- 節:Section

- 項:Subsection

ただ、番号で書けば、言語に関係なく伝わりますね。

まとめ:文章力は仕事力

分かりやすい文章を書くことは、仕事において必須スキルです。ChatGPTが使える現在においても、生成された文章の良し悪しを判断できるのは自分だけです。

一生使える文章力を身につけるなら、書籍で学びましょう。一気にレベルアップできます。

おすすめ本まとめはこちら↓