「時間をもっと有効に使いたい」

「ムダを減らして成果を最大化したい」

そんな思いから、タスク管理や時間術を駆使している人は多いと思います。私自身もその一人でした。

あなたは今仕事が、人生が楽しいですか?

楽しいのならこの記事は必要ないと思います。一方、もし「効率化し続けているのにストレスが絶えない」のなら、この記事から何かが参考になるかもしれません。

本記事では、私が10年かけて確立したタスク管理の原則をまとめました。様々な失敗と葛藤を経た結果、今ではタスク管理が人生に充実感をもたしてくれています。

この記事を含む、効率よく成果を上げるタスク管理術についてはこちらの本で全て読めます↓

※Kindle Unlimited対象です(初めての方は無料)

タスク管理・時間術に潜む”効率化の罠”

効率化の誘惑

タスク管理・時間術の根底にあるのは、「効率化」や「生産性の向上」でしょう。

「効率化」という言葉の響きには、抗いがたい魅力があります。最近では「タイパ」という言葉にも表れるように、現代の私たちにとって、いかに時間を上手く使うかは、至上命題のように感じます。

それは1900年代初頭にテイラーが工場に科学的手法を導入して以来、止めようのない風潮なのかもしれません。

効率化の先に待ち受ける罠

もちろん、私は効率化を否定する気はまったくありません。少ない時間で多くの成果上げるのは素晴らしいことです。

私も、社会人になって効率を極限まで高めることに腐心してきました。作業を1分でも短縮する方法を考え、無駄な時間を排除し、成果を増やすための時間を作り出しました。客観的に見れば、すごく効率的だったと思います。

しかし、これがすごくしんどいのです。睡眠を削っていたため体は重く、眠気をカフェインでごまかしながら働き、ストレスで肌が荒れ、1日の終わりには異常に疲れていました。あの頃は夜ベッドに入ると気絶するように寝ていました。

ここに、効率化の罠があるように思います。

あまりに効率を追い求めると、たしかに時間あたりの成果は増えますが、ロボットのようになり、ものすごいストレスがかかります。

今思えば、それが自分が望んでいた働き方ではないことが分かります。しかし当時は効率化の誘惑にどっぷりハマってそのことに気づけませんでした。

まさに、ミヒャエル・エンデの「モモ」の世界そのものです。灰色の紳士に時間の余白を奪われていました。

ではそもそも、効率化の目的は何なのでしょうか?

タスク管理は何のため?その真の目的

効率化は目的ではない

冷静に考えると、効率化は手段であって、目的ではないはずです。でも、気がつくとそれ自体が目的になって、成果を出しても満たされない。次の効率化を追い求めて、また疲れる。そんな悪循環にハマっていました。

自分は、効率化によって次のようなものを得たかったのだと思います。

- 成果を上げて、認められたい

- より少ない時間で成果を上げてラクをしたい

- 要領の良い、優秀な人間だと思われたい

- 人生を、時間を無駄にしたくない

たしかに、これらの成果は得られていました。しかし毎日すごく疲れていましたし、何か満たされない思いがありました。

今はすごく充実している

翻って現在の私の状態を見てみると、過去の自分とは大きく違います。

- 毎日定時退社し、家族、子どもとの時間をしっかり確保している

- 自分の夢に向かって前進している

- 1日に充実感がある

- 睡眠時間を8時間確保し、毎日全回復できている

- 残業ゼロでも、会社の最高評価を獲得

仕事で成果を出しつつも、ストレスが少なく、人生に充実感を覚えています。

何が起こった?

自分が現在の状態になれたのは、いくつかのきっかけがありました。

仕事をセーブすると肌荒れがおさまった

昔の自分はストレスでひどく肌荒れしていたと述べました。しかし最初は、肌荒れが仕事のせいだとは思ってもいませんでした。体質だからしょうがない、くらいに思っていたのです。

しかし、仕事の出張で、ある学会に数日間参加したとき、不思議なことに肌荒れがおさまりました。考えてみると、学会ではあまり効率を気にせず、ゆったりと過ごしていました。そのとき初めて、肌荒れが仕事のストレスによるものだと自覚したのです。

つまり、効率化を追い求めてマシンのように働いた結果、体が「もうやめてくれ」というシグナルを出していたのです。肌荒れは表面的なシグナルに過ぎず、このままの働き方を続けるとダメージを蓄積し続け、やがて大きな病気になるのではないかという恐怖すら覚えました。

この気付きから、全ての時間を無駄なく使うために自分を追い込むのも良くないと思うようになりました。

子どもが生まれ、残業ゼロへ

子どもが生まれたことも、大きな転機でした。それまでは残業しても家族への負担はそこまでありませんでしたが、初めての育児では、家に親が1人いるのと2人いるのでは大違いです。毎日20時くらいまで平気で残業するような働き方は、家族に負担をかけていました。

そこで働き方を一気に変え、毎日18時退社すると決めました。はじめは大変でしたが、タスク管理方法を見直すきっかけとなり、最終的には17時の定時退社でも仕事を回せるようになりました。

かといって仕事の成果を諦めたわけではなく、家庭とのバランスを取りつつも成果を出せるシステムを整えました。タスク管理方法については後ほど書こうと思います。

仕事で大きな失敗をした

仕事で大きな失敗をしたことも、人生を考え直すきっかけとなりました。自分が担当していたプロジェクトが中止となり、数億円の損害が出たのです。

社内でもかなり問題、話題になり、「失敗した社員」というレッテルを貼られることになりました。

それまで、仕事で成果を出すことが絶対的な目的でした。自分の中には、評価されたい、出世したいという欲望が渦巻いていたのだと思います。

しかし大きな失敗によって会社での評価を失い、自分の目的を見失ったような絶望感を覚えました。

将来が不安になったことから、自分の人生がこのままでいいのか、自分の本当にやりたいことは何か、考えるようになりました。

その結果、会社の仕事とは無関係な、起業に至りました。起業といっても、今は会社の仕事を続けながら副業としてやっています。しかし、自分のやりたいこと=夢へと向かっている起業は本当に楽しく、充実感があります。まだ将来はわかりませんが、会社よりも副業の方がだんだんウェイトが大きくなる気がします。

この失敗は数年前のことですが、今は社内での信頼も回復し、飛び級で昇進するほどの評価も得ています。

しかしそれでも、当時仕事で失敗し、会社の仕事以外に自分の人生の活路を見出したのは非常に意義があったと思っています。

ある意味、ロバートキヨサキ氏が、「金持ち父さん貧乏父さん」の中で揶揄するような「会社員のラットレース」を抜け出させたのかもしれません。

失敗をして良かったと、今は心から思っています。

タスク管理術を確立した

上のような出来事があり、仕事・プライベート双方のタスク管理方法を試行錯誤しながら、確立に至りました。

現在のタスク管理により、

- 仕事では、残業ゼロでも会社の最高評価を獲得できました

- プライベートでは、夢に向かって前進できているという実感を得ています

ようやく、健全で、充実した人生を送れる手法を確立できたと思います。

タスク管理の真の目的は”ハッピー”になること

タスク管理によって充実した毎日を送っているとき、ある日ふと、「今の自分は幸福だな」と思いました。そして、ああ、自分はずっと幸福になりたかったのか、と気づいたのです。

昔の自分は、効率化すれば幸福が得られると信じ込んでいたのだと思います。しかし、効率だけを追い求める自分は、むしろ幸福には遠いところにいました。

そもそも幸福とは?

しかし、そもそも幸福とは何でしょうか?

「幸福な人生を送りたい」というのは人類共通の願いだと思いますが、その定義を語れる人は少ないのではないでしょうか。

考え方はいろいろあると思いますが、私は次の3つを重要視しています。

- 行動に悔いが残らないこと

- 今日も良い1日だった、と思えること

- 自分の人生をコントロールしている感覚

行動に悔いが残らないこと

1つ目は、未来の自分から見たときに、行動に悔いが残らないことです。

例えば私は、ついYouTubeを見てダラダラ過ごしてしまうと、時間を浪費してしまったことに後悔します。スマホゲームにハマっていた時期もありましたが、気づくと数時間が経っていて、「またやってしまった…」と情けなくなりました。

別に私はYouTubeやゲームを否定しているわけではありません。有用な動画ももちろんありますし、時間を決めて娯楽の時間を楽しむのは良い気分転換になります。

ただ、本当はやりたいことがあるのに、YouTubeで時間を消費するのはもったいないと思うのです。

私にとって、良い時間の使い方は次のようなものです。

- 今日やるべきタスクが全て完了した

- 子供としっかり遊んで、家族がみんな笑顔

- 読書ができた

- 自分のやりたいことや夢に向かって少しでも前進できた

- 運動できた

反対に、悔いの残る行動は、

- YouTubeをダラダラみてしまった

- 付箋に書いたTodoリストが半分しか終わっていない

- 疲れ切っていて、何もやる気が起きない

判断軸は、「死ぬときに後悔するかどうか」です。人生の最後に「ああ、もっとYouTubeをたくさん見れば良かった」と思うでしょうか?そう思いそうにないなら、その行動は人生の幸福にはあまり繋がないものだと思います。

名著『7つの習慣』でも、自分の葬儀の場面を想像することで、「本当に成し遂げたいこと」に気づけると紹介されています。

死ぬ間際に悔いの残らない行動を取りたいものです。

今日も良い1日だった、と思えること

上記を集約すると、大切なのは「今日も良い日だった」と思えることです。

幸福な人生と言うと、すごく壮大で掴みどころがないように感じます。

しかし、人生は日々の連続です。そう考えると、幸福な人生は、「良い1日」の連続とも言えるのではないでしょうか。

そして、いつ死ぬかは誰にも分かりません。リンダ・グラットン氏の著書「ライフシフト」では、現在の日本の健康な若者の平均寿命は98才だと示され驚愕しましたが、逆に明日突然死ぬ可能性だって否定できません。

人生100年時代の長期的展望ももちろん必要ですが、まずは「今日も良い1日だったな」と思えることが、幸福な人生を形作ると考えています。

自分の人生をコントロールしている感覚

最後に、私は「自分の人生を自分がコントロールしている感覚」を重視します。

それは、電車に乗ってレールのままに進むわけでもなく、タクシーの後部座席に乗るわけでもなく、自分の車を自分がハンドルを握って運転している状態です。

つまり、他者の期待に応えるためにやるのではなく、自分がやりたいことを自分で考えて行うということです。

ただし、車の運転にもナビは必要です。どこに向かって走っているのかわからないと、とても不安になります。どこがゴールなのか、今の進路は合っているのか。

私も、自分が今やっていることが将来のためになっているのかと、とても不安な時期がありました。最短経路で目的地に向かう必要はありませんが、前進していると思えると安心できます。

人生におけるナビの役割を担うのが、タスク管理です。いったん目的地を定め、走ってみる。道を間違えたら修正する。正しくタスク管理をすることで、自らの人生をコントロールできます。

ヴィクター・J・ストレッチャーは著書「目的の力」の中で、「幸福とは、有意義な目標に向かって努力している状態のことだ」と述べています。

私は、こういった価値観や経験を通して、「タスク管理こそ、幸福な人生の鍵を握っている」と実感しています。

“ハッピー”なタスク管理の原則

タスク管理のテクニックについては後ほど書こうと思いますが、テクニックのベースとなるのが原則です。原則を知らずにテクニックだけ使っても効果は小さいですし、間違った方向に進みかねません。

先ほど紹介した、幸福な人生を送るための3要素、

- 悔いが残らないこと

- 人生をコントロールできること

- 良い1日だったと思えること

を実現するための原則です。

黄金時間を生み出す

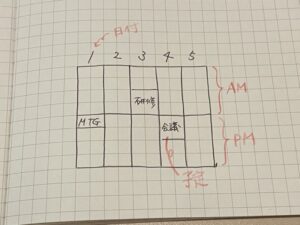

7つの習慣で有名な「重要度、緊急度マトリックス」はおそらく多くの人がご存知でしょう。

このマトリックスでは、重要度と緊急度に応じて、タスクを4つのカテゴリーに分類します。

表にするか★

- 重要かつ緊急(火消し)。虫歯の治療など。最優先。

- 重要だが緊急ではない(黄金時間)。読書や運動、自分が本当にやりたいこと。重要なのに後回しにされがち。

- 重要ではないが緊急(忙殺)。メール対応、雑務など。重要ではないのにやたら時間を取られる。

- 重要でも緊急でもない(沼)。YouTubeを見る、スマホゲームをする。ついやってしまう。

ここでもっとも時間を投じるべきは、②重要だが緊急ではないタスクです。なぜなら、自分が主体的に時間を作らないと、このタスクは実行されないからです。①や③の緊急なタスクに日々時間を奪われ、そこで疲れるとつい④のダラダラした時間に逃げてしまいます。

時間を取りにくいけど、「悔いのない人生」や「人生をコントロールしている感覚」に最も大切なのが、②の黄金時間のタスクなのです。

タスク管理では、黄金時間を最大化できるよう、タスクを設計していきます。

ラーニングゾーンに入る

「コンフォートゾーン」「ラーニングゾーン」「パニックゾーン」の三段階モデルは、心理学やビジネスの現場で広く使われている考え方です。

まず、コンフォートゾーンは安心・安全な領域で、自分が慣れたことをしているため不安も少なく居心地は良いものの、大きな成長は期待できません。

その一歩外にあるのがラーニングゾーン。適度な挑戦や不安があるものの努力すれば乗り越えられる範囲であり、学びや成長が最も起こりやすい領域です。

さらに外にあるのがパニックゾーンで、不安や恐怖が強くなりすぎて思考が停止しやすく、逆に学びが妨げられる状態です。

成長のためには、コンフォートゾーンのすぐ外、つまりラーニングゾーンに身を置くことが効果的とされています。

私はこの3つのゾーンを念頭に置いてタスク量を決めています。暇だなと感じるくらいのタスク量はコンフォートゾーンです。時間を持て余すため、余計なことやダラダラと無駄に時間を使いがちです。

逆に、タスク量が多すぎると、パニックゾーンに入ります。どれから手を付けていいか分からず、またいろんなことが同時に気になるので全然集中できません。ストレスフルです。

この中間がラーニングゾーンですね。ちょっと頑張ればすべて完了できるくらいのタスク量は、一番集中力を発揮できます。

私は「焦りがない」状態が好きです。仕事の見通しが良く、締切に追われていない状態です。これこそ、人生をコントロールしている感覚が得られます。

”できるだけ多く”を求めない

私が極限まで無駄を排除し、ひたすら効率を追い求めていった結果、逆にしんどくなった「効率化の罠」を先に述べました。

この罠にハマったのは、無意識に他者と競争していたからではないかと思います。他者より抜きん出るためには、もっとたくさんのタスクをこなさなければ、と思ってしまうのです。

そうではなく、自分自身で「ここまでできればOK」というラインを設定しましょう。そのラインを超えれば十分です。今日やりたいことが全てできたという達成感を得る事は間違いなくハッピーです。

逆に無限に高いハードルに挑むと、どこまでいっても満たされないため、イライラします。かつての自分は常にイライラしていてため、家庭の雰囲気もギスギスしていました。つくづく、周囲の人間は自分を映す鏡だと思います。自分がイライラしていると、相手もイライラします。しかし今では、家族がみな上機嫌です。

世の中の風潮に合わせると、このラインが無限に上がるため、苦しくなります。

ゴールから逆算する

自分のOKラインを引くには、自分でゴールを設定する必要があります。

1年でここまでやりたい、そのためには1ヶ月でここまで、そのためには今日1日でここまで、というように、逆算して今日やるべきことを決めていきます。

これによって、確実に前進している感覚を得ることができます。

成長こそが成果

最後に、失敗を恐れないこと。

タスク管理では目標を立て、当然目標の達成を目指して行動します。しかし、高い目標であればあるほど、失敗する可能性は高くなります。

ですが、失敗してもいいのです。挑戦した結果の失敗であれば、必ず得るものがあります。

行動を起こして得られた自身の成長こそが成果なので、何も行動しないよりも、失敗してもいいから前進することを選びましょう。

この手法の限界

上で述べたタスク管理手法の限界についても触れておきたいと思います。

大成功者は馬車馬のように働く

実のところ、資本主義的な大成功を収めた人は、週80時間など、猛烈に働くことが知られています。週80時間というと、1日12時間、土日もすべて働いてようやくたどり着けるレベルです。

それは例えば、起業家として休みなく働くことや、育児は全て妻に任せて自分は365日働き、会社で大出世を目指すような働き方です。

私はそういう生き方を一切否定しませんし、むしろ憧れてさえいます。

ただ一方で、犠牲になるものもあると思います。それは健康であったり、家庭であったりします。

クリステンセンの著書「イノベーション・オブ・ライフ」において、「経営者として抜群の成果を残したけど、家庭は崩壊した人」という事例が出てきます。私はこれを読んでハッとしました。

私もそれまでは、家庭よりも仕事を優先するような人間でした。どうしても、仕事で成果を出したかったのです。しかし、仕事で成果を出した結果、もし家族関係がボロボロになって家に居場所もないような状態だったら、果たしてそれは成功と言えるのだろうか、と考え直しました。

世間の言う成功は幸福か

一方で、本記事で提唱する方法は、“ぬるい”と思います。できるだけ多くをこなすのではなく、自分の設定したラインを確実に超えることを目指します。

どっちが正解とかではなく、どっちを自分が求めるか、だと思います。

がむしゃらに働いて大成功を求めることこそ自分の人生の幸福というならば、それでいいと思います。

そこまでは行かなくても、ハッピーで、かつほどほどの成功(自分のやりたいことをやって、不自由なくお金を使える状態)を求める人には、この方法が合うと思います。

”成功”の定義も人それぞれです。世間の言う成功、つまり富や名声が、本当に自分の欲するものかはよく考える必要があります。壮絶な苦労をして頂にたどり着いた結果、それが自分の登りたい山ではなかった、では悲しすぎます。

「GOOD LIFE」でも、「数十年にわたる研究の結果、人間関係のみが、幸福度を決定づける唯一のパラメータだった」と強調されています。家族などの大事な人間関係を顧みないことは、幸福度を下げることが容易に想像できます。

大切なのはバランス

別に仕事を捨てて、全てを家庭に捧げようと言っているわけでもありません。仕事のやりがいを放棄して、モチベーションを全く上げないのももったいないことです。

私も、もちろん今でも成功を目指していますが、人生における”バランス感覚”をかなり意識しています。

仕事と家庭は二者択一ではないし、例えば良好な家族関係と大出世を両立することはもちろん可能です。そこを目指すというわけですね。一方を完全に犠牲にして、もう一方を取るようなことはしません。

また、これは人生のステージにおいて変化してもいいでしょう。

猛烈に働く時期があってもいいし、家庭を優先する時期があってもいい。マラソンと同じです。いきなり全力疾走したら最後まで体力が持たず、むしろタイムは落ちます。

だからといって、ずっと手を抜いてたら良い記録は出ません。自分なりの意志とバランス感覚を持って、自分の走るペースを決めれば良いのだと思います。

おわりに

長くなりましたが、自分がタスク管理によって実現できたことを書きました。

次は、実際に使えるテクニックを書いていこうと思います。

タスク管理をマスターするなら、まずは王道を書籍で学ぶのが一番です。おすすめ本をこちらにまとめたので、参考にしてみてください。